The Poetics Project, 1977 - 1997

11 bandes vidéo, NTSC, numérisées

couleur, son stéréo, (anglais),

5' à 226'

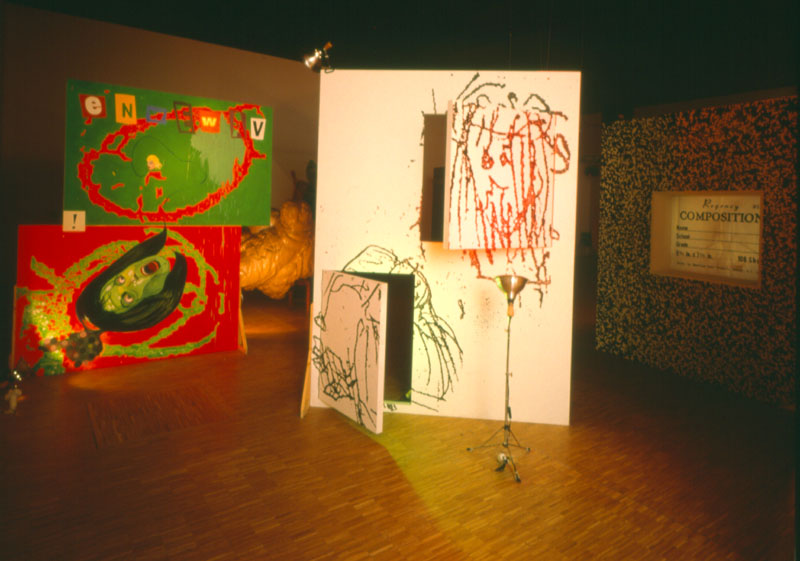

14 peintures (acrylique sur bois),

2 objets/sculptures, (fibre de verre),

1 sculpture pyramidale (bois),

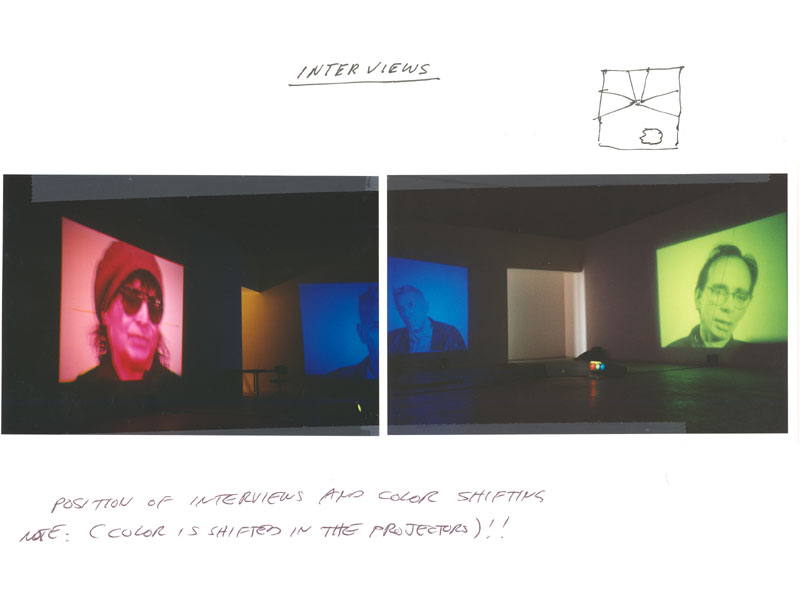

11 projecteurs, 6 haut-parleurs, 1 orgue de son, 1 C

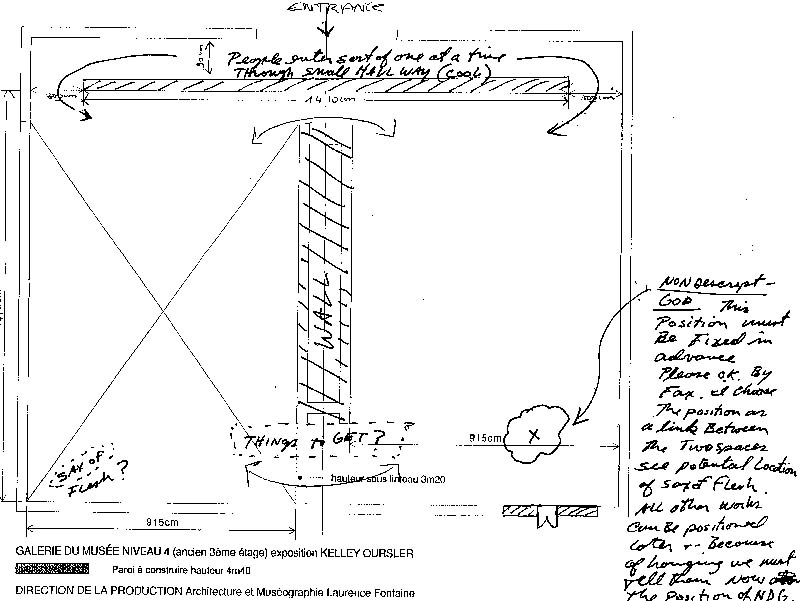

Lors de leurs études, durant les années 1970, au California Institute of Arts de Los Angeles, Mike Kelley (1954, Detroit) et Tony Oursler (1957, New York) créent un groupe de musique rock-punk, les Poetics. Cette expérience de jeunesse, qui dure de 1977 à 1983, permet aux deux artistes de mettre en forme leur esthétique propre, en rupture avec la vulgate conceptuelle et le minimalisme alors en vogue. Celle-ci se caractérise par le mélange des genres (danse, performances, comédie), la critique des standards culturels, la violence de l’expression, la participation (avec John Cale, Alan Vega, Kim Gordon, Tony Conrad ou Dan Graham). En 1996, Kelley et Oursler éditent un triple CD, compilation retravaillée de la musique créée par le groupe, The Poetics: Remixes of Recordings from 1977 to 1983. Second chapitre de cette aventure, The Poetics Project résulte du désir des artistes de prolonger l’expérience en lui donnant un cadre plastique. En 1996, pour une première présentation au MACBA (Barcelone), Kelley et Oursler entreprennent d’exposer leurs archives. Leur souci : la réactivation. Ils créent pour l’occasion plusieurs pièces d’accompagnement, vidéo notamment. Le Poetics Project barcelonais, une vidéoprojection multibande sur fond sonore, est enrichi lors de la Documenta X (Kassel), en 1997. Maintenue dans la pénombre, l’œuvre est alors installée en profondeur dans la Documenta-Halle. Son contenu s’est diversifié, jusqu’à saturation. Sonorisation ambiante et vidéoprojections (celles de performances, de saynètes métaphoriques, d’interviews de rock stars ou d’artistes du son telles que David Bowie ou Laurie Anderson) le disputent cette fois à des peintures murales, des vidéopeintures et des sculptures, dans l’esprit conjugué de la bad painting chère à Kelley et de la vidéoprojection qu’affectionne Oursler. L’ensemble cultive le style fatras. Document ? Installation ? Laboratoire de création ? The Poetics Project est un manifeste contre le cloisonnement des genres. On y réhabilite la notion d’auteur : en fait foi le Why I Love (Drums) de Kelley, cimaise peinte d’un cœur et ornée d’un haut-parleur diffusant un solo de batterie de l’artiste. On y adhère à la culture populaire, ce que signalent références au punk, au gothique, au gore, à Hollywood, au risque assumé du blasphème (Jésus et le père Noël dans la peinture Pulpit Show, la diffusion de spots oraux violemment anti-féministes...). Plus les figures de la douleur de vivre – celle de cet homme nu, entre autres, dont l’image est vidéoprojetée à l’intérieur de la silhouette dessinée d’une femme alanguie, maintenu prisonnier au stade utérin… The Poetics Project, à dessein, se veut une œuvre « ouverte », polysémique et sujette à évolution (un an après son exposition à la Documenta X, elle sera de nouveau présentée dans deux galeries new-yorkaises, sous une forme modifiée). Lointain descendant de la première Dada-Messe de Berlin, The Poetics Project enrichit l’art de l’installation dans le sens chaotique cher aux années 1990 (Jason Rhoades, John Bock, Pascale Martine Tayou...). Il fait aussi figure de proposition synesthésique, où éprouver diverses correspondances entre arts visuels, musique, image et décor. Autre aspect cardinal de cette proposition de type « tout en un », proche du Gesamtkunstwerk : la possibilité qu’elle offre d’entretenir avec l’œuvre un double rapport, au hasard de la contemplation et de la déambulation que sollicite son périmètre tourmenté. D’une part, un rapport réflexif, sur un mode exploratoire et archéologique. D’autre part, un rapport sensible et brut, tandis qu’on se laisse prendre par l’ambiance. Dans The Poetics Project, l’actualisation du passé – celui de la culture marginale des Seventies – vient éclairer la culture des années 1990, sa débitrice. Le pontage que l’œuvre réalise entre passé et présent, plus que documentaire, est de l’ordre du flashback arrangé. Cette injection de fiction voyant les artistes « rejouer » un passé révolu en le magnifiant est stimulante autant que dérangeante. Comment démêler, d’une telle œuvre, ses temps propres ? Mike Kelley et Tony Oursler réinterprètent à l’envi un pan de leurs vies d’artistes, se réapproprient un moment fondateur de leur existence pour le replier, l’adapter à leur création du moment. Mieux que l’expression d’un vécu, l’œuvre est une perspective ouverte par ses deux auteurs sur leur propre carrière, repentirs y compris (ces stars punk que nous ne sommes pas devenus). Valeur patrimoniale et fonction de témoignage s’érodent devant l’assomption de la création, une poiésis sublimée qui fournit à Kelley et Oursler l’occasion d’une re-création, voire d’une invention de soi. Imposture ? Pouvoir transformateur de l’art, plutôt. Comme le dit d’ailleurs Mike Kelley, en guise de confirmation : « If you don’t create your own history, someone else will » (« Si vous ne créez pas votre propre histoire, on s’en chargera à votre place »).

Paul Ardenne